MENSCH.NATUR

29.04. – 10.07.2021 (verlängert bis 27.08.2021)

Zweiter Teil des Ausstellungsprojekts: „Human Nature – die Natur des Menschen“

VERNISSAGE fand am Mittwoch, 28.04.2021 über einen Kurzfilm statt. Einführung durch Kunstkritiker Dr. Roland Held

Buchvorstellung MENSCH.NATUR:

Samstag, 26.06.23021 um 16 Uhr (Gästeliste)

soirée électronique

Samstag, 10. Juli 2021 von 19 Uhr bis 23 Uhr in der Galerie (Gästeliste)

Künstlergespräch mit anschließendem musikalischen Ausklang

Mittwoch, 11.08.2021 um 19 Uhr

Exklusive Galerie- und Künstlergespräche zur Ausstellung Anfragen hier

Zweiter Teil des Ausstellungsprojekts: „Human Nature – die Natur des Menschen“

Das Ausstellungsprojekt der Galerie Rubrecht Contemporary rückt die Frage nach der menschlichen Natur in den Mittelpunkt und will diese mit künstlerischen Ausdrucksformen beleuchten. Sabine Dehnel, Konzept- und Multimediakünstlerin (1971), sowie Manfred Maria Rubrecht, Maler und Bildhauer (1945), widmen sich dem Thema in zwei aufeinanderfolgenden Ausstellungen: LebensVasen und Mensch.Natur. Mit einer Vielfalt an Techniken und Materialien richten sie ihren Fokus auf unterschiedliche Aspekte des Menschseins und machen diese für die Betrachtenden erlebbar. Neben sinnlichen Erfahrungen können Einblicke in die Wesenszüge des Menschen sowohl Denkräume als auch Gesprächsgrundlagen schaffen. Begleiten Sie uns zur zweiten Station dieser Reise …

Das Ausstellungsprojekt: Human Nature – die Natur des Menschen“ wurde gefördert von STIFTUNG KUNSTFONDS + NEUSTART KULTUR.

KURZINFO ZUR AUSSTELLUNG

MENSCH.NATUR

Umweltschutz und ökologisches Handeln sind seit Jahren Dauerbrenner-Themen. Die Fridays-for-Future-Bewegung brachte die Themen (mal wieder) auf die Straße, die Corona-Pandemie ließ die Stimmen, die nach mehr Nachhaltigkeit und Verantwortung für unseren Planeten riefen, verstummen. Gesundheit – das scheint nun das Wichtigste und Vorrangigste! Doch hängt nicht auch unsere gesellschaftliche und individuelle Gesundheit mit der Gesundheit unserer Umwelt zusammen?

Die Ausstellung „Mensch.Natur“ verdeutlicht diesen künstlichen Bruch, den der Mensch selbst zum umgebenden Naturraum geschaffen hat: Erst der Mensch. Punkt. Dann die Natur. Der Künstler Manfred

Maria Rubrecht drückt in seiner Malerei die Sehnsüchte der Menschen nach der Natur aus, auf deren Ästhetik er den Blick der Betrachtenden lenkt. Mit sattgrünen Wiesenlandschaften, fulminanten

Alpenpanoramen oder mit einer Momentaufnahme des fleißigen Treibens von Wildbienen verführt er uns in die unendliche Naturvielfalt.

Seit 2016 denkt M.M. Rubrecht Porträt und Landschaft zusammen. Bereits im gleichen Jahr wurden die ersten Werke aus dieser Reihe gezeigt. Nun lässt sich mit der aktuellen Ausstellung, die neben der Malerei auch Rubrechts bildhauerische Arbeiten zeigt, vertieft in das künstlerische Schaffen eintauchen.

Manfred Maria Rubrecht ist Kulturpreisträger des Main-Kinzig-Kreises.

Filmdokumentation zu

MENSCH-NATUR:

Mit Einführungen durch Kunstkritiker Dr. Roland Held und Richard Schaffer-Hartmann, Leiter der städtischen Museen Hanau a.D. und O-Ton des Malers und Bildhauers Manfred Maria Rubrecht

Auf dem Highway zum Gipfelkreuz

von Dr. Roland Held, 2021

Von zwei Bildthemen des Manfred Maria Rubrecht und dem Punkt dazwischen

Die Natur ist zu wichtig, um ihre Deutung allein den Naturwissenschaften und ihre Veränderung allein dem Spiel der Interessen zu überlassen. Ludger

Honnefelder

Während diese Zeilen geschrieben werden, herrscht Ausnahmezustand in Deutschland, Europa, der Welt. „Stay home“, lautet die Devise, und „Work home – if you can“! Die Bevölkerung ist strengen

Ausgangsbeschränkungen unterworfen und angewiesen, sich nur mit Schutzmasken und gebührendem Sicherheitsabstand voneinander in Supermärkten und Bankfilialen, Bussen und Bahnen aufzuhalten.

Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Fabriken und Bürotürme auf Notbetrieb heruntergefahren, Cafés und Restaurants verwaist, Museen und Theater leergefegt, Gottesdienste ausgesetzt.

Sportliche, kulturelle, folkloristische Großveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Derweil die Wirtschaft in eine globale Rezession – die schlimmste seit 1929 – zu stürzen droht,

herrscht verzweifelter Hochbetrieb auf den Intensivstationen vieler Kliniken: es gilt, Leben zu retten vor dem Virus. Dem Virus, erst vor ein paar Monaten, wohl auf einem Wildtier- und Fischmarkt

der zentralchinesischen 8-Millionen-Stadt Wuhan, erstmals übergesprungen auf unsere Spezies. Seitdem rast die Infektion um den Globus mit der Geschwindigkeit moderner Passagierflugzeuge, ohne

dass Gebirgsketten, Ozeane oder auch Staatsgrenzen ihr zuverlässig Einhalt gebieten könnten.

Die Natur schlägt zurück. So das Urteil derer, die seit je den entfesselten Industrie- und Finanzkapitalismus mit seiner Immer-Mehr-Größer-Billiger-Schneller-Ideologie und deren Konsequenzen für

die Umwelt in apokalyptischem Licht sahen. Was nicht bloß abstraktes Menetekel von hoher ökologisch-moralischer Warte ist. Schon lange warnen seriöse Wissenschaftler, genauer gesagt Virologen vor

dem, was geschieht, wenn, um den Landhunger einer schier unaufhaltsam der 10-Milliarden-Marke sich nähernden Weltbevölkerung zu stillen, die ernährt und behaust werden will, der natürliche

Lebensraum von Fauna und Flora zunehmender Dezimierung unterliegt. Wenn etwa tropischer Dschungel durch großflächige Abholzung und Brandrodung zerstört wird zugunsten von Rinderweide bzw. Soja-

oder Palmöl-Plantagen; wenn breite Straßentrassen ihn rigoros durchschneiden und anarchische Siedlungszonen unablässig an seiner Substanz fressen. Bestes Beispiel Indonesien, wo, als Ersatz für

das unter seinem eigenen Gewicht im morastigen Untergrund versinkende Jakarta, auf der bislang vergleichsweise weniger „entwickelten“ Insel Borneo eine neue Hauptstadt aus dem Boden gestampft

werden soll. Ergo die fachwissenschaftliche Prognose: infolge der territorialen Einengung gerät die angestammte Tierpopulation in immer stärkere Nähe zum Menschen; das Überspringen neuartiger

Viren auf diesen ist, mit unabsehbaren epidemischen Folgen, nur eine Frage der Zeit. Der unter Covid-19 firmierende Typus ist nicht der erste und wird nicht der letzte sein.

Die Natur schlägt zurück. Tatsächlich kann sich des Eindrucks kaum erwehren, wer allein in den Jahren vor der Corona-Krise die planetaren Nachrichten verfolgt hat: schon der zweite extreme

Trockensommer in Mitteleuropa, mit zwischenzeitlichen Stürmen, die den geschwächten Forst zusätzlich verheeren; wochenlang lodernde Busch- und Waldbrände von Kalifornien und Brasilien über

Sibirien bis Australien; Wasserknappheit in den Ländern der Sahelzone südlich der Sahara, Ernteausfälle, Verdursten der Herden, voranschreitende Desertifizierung; in Ostafrika dafür Dauerregen,

der halbe Staaten in uferlose Seenplatten verwandelt; ein rapider Schwund von Insekten und, in seinem Gefolge, von Singvögeln in den Industrienationen; um sich greifende Korallenbleichen in

Karibik und Pazifik aufgrund der sich erwärmenden Meere, denen unwiderruflich abschmelzende Eiskappen an Nord- und Südpol korrespondieren – mit dem Eisbären als nur einer von tausenden Tierarten,

denen das Aussterben blüht; Hurricanes von über die Jahre wachsender Gewalt, die von der Süd- und Ostküste der USA bis weit in den Mittleren Westen hinein ihre Spur der Verwüstung ziehen. All das

zu sehen vor dem Hintergrund nicht nur der menschenverursachten Klimaveränderung, sondern auch der sonstigen Eingriffe unserer Spezies in die Natur, gegenüber der sie sich – nicht erst, seit René

Descartes sie vor vier Jahrhunderten zum „Meister und Besitzer“ ausrief – berechtigt glaubt zu sämtlichen ihrem Vorteil dienenden Eingriffen der Reglementierung, Überformung, Ausbeutung,

Vermüllung, Vergiftung, letztlich Denaturierung.

Angesichts einer Lage, so verfahren, dass die bevorstehende Katastrophe allenfalls noch leidlich abzupuffern sein wird, und auch hier vorausgesetzt, wir gäben die

Immer-Mehr-Größer-Billiger-Schneller-Maxime auf zugunsten eines ökonomisch und ökologisch bewahrenden Handelns – was von Gewicht vermag da Kunst beizusteuern? Allein ein trotziges Beharren

darauf, dass Natur ihr doch seit der Antike Folie war für Theorie und Praxis (einst im mimetisch getreu Wirklichkeit spiegelnden Arbeiten nach der Natur, bis zur Überzeugung, die Kunst

vollbringe, das Vorgegebene quasi destillierend, erst deren Vollendung; später in der vitalistischen Auffassung eines Arbeitens wie die Natur), hilft heute nicht mehr weiter. Vor gut zwanzig

Jahren schon gab eine „post naturam – nach der Natur“ betitelte, von 14 künstlerischen Beiträgern bestückte Ausstellung in Museen in Münster und Darmstadt dem Wörtchen „nach“ eine unerwartete,

weil temporale Wendung. Keines der Hauptwerke schilderte Natur auch nur im entferntesten ab. Durchweg fiel an ihnen auf die Auseinandersetzung mit einem grundsätzlich gewandelten Begriff von

Natur als etwas, das nicht länger, wie herkömmlich, steht für das Von-selbst-und-von-vornherein-Existierende, Ursprüngliche, Selbstgesteuerte, Allumfassende. Die von den Beiträgen behandelte

Natur nach der Natur ist die des Anthropozäns, des vom Menschen geprägten Zeitalters unseres Planeten. Die ihm gemäße Kunst umfasst das Wissen um Landschaftsverbrauch und Artensterben ebenso wie

um den aktuellen Stand von Genmanipulation, Hirnforschung, Prothetik, Artificial Intelligence, Pharmakologie, Methoden zur Erzeugung künstlicher Ernährung oder alternativer Energien. „Natürliches

und Künstliches bilden keine antithetischen Prinzipen mehr“, befanden die Kuratorinnen im Vorwort zum Ausstellungskatalog. Mit „Kunst, die der Natur nachgeht, eine Kunst auf der Suche der Natur,

eine Kunst, die Natur nicht mehr voraussetzen kann, aber ihren Spuren nachgeht“, fühlte sich, über das „nach“ im Ausstellungstitel grübelnd, in seinem Textbeitrag der Philosoph Gernot Böhme

konfrontiert. Hatte er doch bereits 1991, Walter Benjamin paraphrasierend, einen Essay überschrieben: „Die Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit“.

Die Münsteraner/Darmstädter Ausstellung versammelte - wie auch andere, thematisch verwandte Projekte - Positionen, unter denen Malerei, wenn überhaupt, bloß eine periphere Rolle spielte.

Stattdessen, ihr visuell noch am verwandtesten, fotografische Expeditionen in die letzten Naturreservate, seriell präsentiert. Dazu strotzend grüne, regulär bewässerte Hydrokulturen in

Glasbehältern als lebendige Installation; fiktive Laborsituationen und Versuchsanordnungen; multimediale Inszenierungen von Naturkatastrophen en miniature; reale Samen und andere Pflanzenteile,

arrangiert zu fragil-poetischen Konstellationen; klangunterlegte Bildschirm-Projektionen der Wegstationen, die Kamerasonden auf der Reise durch Gehirn und Körper aufzeichnen; Museumsvitrinen,

deren gewohnter Inhalt mit Fremd-Objekten in surreal-sprunghaften Dialog tritt; artifizielle, oft digital generierte Analoggebilde zu natürlichem Wachstum... und vieles andere, dessen ästhetische

Strategien sich betont parallel positionierten zu bekannten naturwissenschaftlichen Verfahren von Forschung, Sammlung und Präsentation, mal mehr spielerisch-experimentell, mal mehr

grotesk-hybrid, mal – beim Autorentypus des „Künstler-Forschers“ - durchaus mit interdisziplinärem Anspruch. Und das Auge des Betrachters zum Schweifen animierend übers ganze denkbare Spektrum,

vom Kleinstpartikel der Schöpfung zu den fernsten Galaxien.

Mit was nur kann, gegen die Macht derart medial-komplexer wie raumgreifender Konkurrenz, Malerei noch bestehen? Zumal wenn sie programmatisch „Mensch. Natur“ aufs Schild hebt? Mit einem Punkt

zwischen den beiden Begriffen, der zwar trennt, aber offen lässt, ob sie wirklich in ewiger Opposition zueinander stehen. Oder ob nicht doch eine gewisse Balance, wenn schon nicht Partnerschaft

denkbar ist. In Bezug auf die von Manfred Maria Rubrecht vorgelegten Bilder hat der Trennungspunkt zunächst einmal seine lapidare Berechtigung. Porträts und Landschaften, dazu eine Reihe im

weiteren Sinne stillebenhafter Motive – um mit den probaten Gattungsbegriffen zu reden – zeigen sich pur, weisen kaum Überlappungsbereiche auf. Auf den ersten Blick ist auch von den Gefährdungen,

davon dieser Text bisher handelte, nichts zu spüren. In bewusst weichzeichnerisch gepünktelter, kleingestrichelter Pinseltechnik, die Details verschwimmen, ja verschwinden macht, treten uns

Gesichter, Naturansichten, Objekte entgegen. Welt ohne Widerstand. Keine Spur von Protest oder Panik. Eine Malerei sogar, der Berührungsängste vor dem konsensuell als schön Empfundenen fremd zu

sein scheinen: Wälder und Gebirge, vom Massentourismus und Holzindustrie noch nicht verschandelt, Buchten und Strände, die einem die Illusion lassen, sie seien vom Fuß des Menschen unberührt,

sich auftürmende Meereswogen oder wild rankende Dschungelparadiese voll elementarer Kraft. Im Wechsel mit solchen Szenerien gelegentlich der Kopf einer hübschen jungen Frau, schelmisch lächelnd

oder eine Haarsträhne verträumt vorm Gesicht. Mit „kalkulierte Einfachheit“ umschreibt der Künstler selbst seinen Malstil.

Nein, das sind keine Bilder vom Weltuntergang. Doch wer Rubrechts Schaffen schon länger verfolgt, der weiß auch, wie der Künstler das sanfte Lächeln seiner Modelle nur zu gern schrittweise

überführt in zwanghaftes Grinsen und starrkrampfiges Grimassieren, bis das Angezogensein des Betrachters umschlägt in bange Belustigung, Befremden, Erschrecken. Als exemplarischen Rollenspieler,

ständig schwankend zwischen depressivem Missmut und hysterischem Übermut, doch ohne stabile Mitte, führen namentlich die Rubrecht'schen Selbstbildnisse den exemplarischen Zivilisationsmenschen

vor. Wenn sich in den Porträts, je zahlreicher, desto klarer, Zweifel und Kritik an gesellschaftlichen und mentalen Zuständen auf dem Umweg des Humors äußern, wie verhält es sich dann mit den

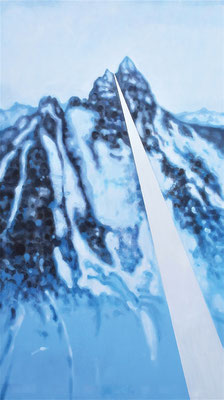

Landschaften? Längst führt ein Highway zum Gipfelkreuz, wie ein Diptychon von 2017 unmissverständlich konstatiert. Eine ironische Anspielung auf die vom Extremerlebnis-Tourismus überlaufenen

Hochgebirgsspitzen, etwa des Mount Everest mit seinen knapp 9.000 Metern ü.M. Die nobel-distanzierte Unberührtheit des gemalten Sattels wird widerlegt vom Partnerbild, wo man die

Rubrecht-typische Unschärfe aller Konturen links und rechts der asphaltierten Fahrbahn dem Tempo zuschreiben darf, mit dem der motorisierte Sonntagsausflügler sein Ziel ansteuert. Was sich

nochmals steigert auf „Schnellstraße“ (2018). Gänzlich zerzupft im Vorbeirasen zeigt sich die Vegetation, durch einen schmalen weißen Balken getrennt vom unteren Format-Fünftel, das so homogen

blau leuchtet, als hätte man es mit Colourfield Painting zu tun. Ein Kniff der Kombination von Gegenständlich und Total-Abstrakt, den der Künstler auf „Wüstenstraße“ (2018) wiederholt, dessen

schwefelgelbes Feld, diesmal ohne weißes „Absperrband“ und entschieden größer als der benachbarte Landschaftsteil, einen Farbton der ariden Topographie verabsolutiert – Reminiszenz übrigens einer

Kalifornien-Reise, ebenso wie das im gleichen Jahr entstandene „Big Sur“, einst ein der indianischen Urbevölkerung, später den Hippies heiliger Ort, von Manfred Maria Rubrecht in einen schon

schmerzhaften Helligkeitsglast getaucht, dessen Wabern alle feste Form zu verschlingen sich anschickt. Vorm Hintergrund der aktuellen Bio-Statistik kaum eines weiteren Kommentars bedarf

„insektenfrei“ (2019): noch einmal eine Art Highway, diesmal hinter einer Linkskurve verschwindend. Doch die Fahrbahn nicht nur ohne den vom Vorgängerbild vertrauten Mittelstreifen, sondern ohne

jede griffige Struktur, makellos, steril, unwirklich hell, gähnend leer, ein nicht einmal farblich recht definierbar besetzter Plan, der immerhin knapp die Hälfte der Bildfläche beansprucht. Es

könnte sich ebensogut um eine künstlich erzeugte Eisfläche handeln. Spätestens jetzt fällt auf: Grün, unverzichtbare Farbe in der traditionellen Landschaftsmalerei, spielt bei unserem Künstler

eine untergeordnete Rolle.

David Hockney, Richard Diebenkorn, Edward Hopper, Edvard Munch, Claude Monet, Gustave Courbet – unter Rubrechts malereigeschichtlichen Bezugspunkten kann Caspar David Friedrich nicht unerwähnt

bleiben. Ist ihm doch ein Werk von 2016 explizit zugedacht. Während das gefräßige Element auf dem gleichdatierten „Feuersturm“ nochmals grell auflodert, flankiert freilich von den wie Nägel spitz

und kahl und dicht aufragenden Ruinen der ihm zum Opfer gefallenen Bäume, sind auf „Hommage an Caspar David Friedrich“ (2016) vom Brand nurmehr ein paar Flämmchen geblieben. Sie schweben

tropfengleich im Abenddunst oder züngeln noch einmal, in Gegenrichtung zur untergehenden Sonne, an der schwarzverkohlten Rinde der beiden Stämme im Vordergrund hoch. Abgebrochen der eine, vom

unteren zum oberen Bildrand durchlaufend der andere, wirken sie – da der Mensch in Rubrechts Landschaften ausgespart ist - wie Stellvertreter jener Wanderer, die der Dresdener Romantiker gerne

paarweise in Rückenansicht in seine Kompositionen einfügte, versunken ins Schauspiel der Natur und mit deren Stimmung in tiefem seelischen Einklang. Zugleich waren es Projektionsfiguren für den

Bildbetrachter, der sich über sie leichter in die herrschende Stimmung „einzuklinken“ vermochte. Rubrechts Bilder sind heute, angesichts auch in Deutschland sich häufender Waldbrände, aktueller

als zur Zeit der Entstehung. Sie funktionieren freilich zugleich in längerer historischer Perspektive: waren es doch die in den siebziger, achtziger Jahren, wie es schien, unrettbar vom sauren

Regen geschädigten – und dadurch feueranfälligen - Wälder der Grenzgebirge zwischen DDR und Tschechoslowakei bzw. Polen, in denen Caspar David Friedrich seinerzeit oft auf Motivsuche

loszog.

Zwischenfazit. Nicht um ihn anklagend zu erheben, rührt Manfred Maria Rubrecht den Zeigefinger, sondern um auf dies oder jenes zu deuten, was ihn nachdenklich macht. Und uns nachdenklich machen

sollte. Von der Unmöglichkeit des „unschuldigen Blicks“ in unserer Zeit ist er überzeugt. Umwelt-Themen treiben ihn seit langem um, wie sowohl sein erregt-engagierter Vortrag beim Atelierbesuch

belegt als auch die fette Mappe mit weit in die Vergangenheit zurückreichenden, einschlägigen Zeitungsausschnitten, die er dem Gast unterbreitet. Weniger Prophet als eigentümliche Kreuzung von

Schwärmer und Skeptiker, ist sein Blick auf Landschaft heute eher elegisch als apokalyptisch. Schockeffekte bleiben vorbehalten den stillebenhaften Konterfeis isolierter Kunststoff- und

Metallobjekte, zumeist mit Verpackungszweck, die, auf neutral-grauem Fond, gerade in ihrem verbeulten, zerknüllten Zustand Entsetzen wecken. Sobald man nämlich erfährt, dass Meerestiere sie mit

Beute verwechselt haben, nur um am Unverdaulichen kläglich zu verenden. Daher der delikate Serientitel „Mageninhalt“ (2017). (Anregung der Serie: ein Besuch des als „your window to marine life“

beworbenen Monterey Bay Aquarium an der kalifornischen Küste 2013, mithin bevor die Schädigung der Meeresfauna durch den unverrottbaren Müll der Menschheit in den Medien Einzug hielt.) Was

durchaus dazu auffordert, einen zweiten Blick auf Rubrechts Gemälde hin und her flutender, dramatisch aufgewühlter Wasseroberflächen zu werfen – mit der unweigerlich aufkeimenden Frage: was wohl

spielt sich darunter ab? Enthalten doch die Tiefseegräben nach neuesten Erkenntnissen ein Vielfaches dessen, was an Fremdkörpern noch oben treibt. Plastikfolie als transparentes Verpackungs- und

Verschweißmaterial kehrt wieder - lapidar-faktisch beim vakuumgeschützten Speisefisch, gruselig beim ins Anonyme, ja Geschlechtsneutrale zurückgenommenen Kopfporträt, ironisch im Fall der in

reflektierender Zellophan-Knistertüte eingezwängten knallgelben Tulpen, komplett mit Preisschild und Barcode. Natur, in ihr Gegenteil verkehrt. Ja, wäre das derzeit heiß diskutierte Mikroplastik

malerisch nicht so teuflisch schwer darstellbar...

Wir haben es bereits erwähnt: für die Rubrecht'sche Manier, mit Pinsel und Farbe umzugehen, charakteristisch ist eine relative Unschärfe des Resultats. Ein Blinzelblick eher als ein scharf

fokussierender (obwohl frühere Werkphasen demonstrieren, dass der Künstler sehr wohl auch Fotorealismus im Repertoire hat). Vorläufer bieten sich an, von der Malerei der alten Venezianer bis zu

jener der klassischen Impressionisten, und in beiden Fällen war Antriebsgrund der besonderen Darstellungsweise das Ringen um die Wiedergabe atmosphärischer Werte, der Vorrang der veränderlichen,

von Licht und Luft, Feuchtigkeit und Bewegung gespeisten Daten der visuellen Wirklichkeit vor deren quasi feststofflichen Fixdaten. Im Hinblick auf die Gegenwart fällt als Bezugspunkt

unweigerlich Gerhard Richter ein. Bilden doch Gebirgs-, Park- und Seestücke nach Zeitungs- und Amateurfotos, ausgeführt in der ganzen Bandbreite zwischen Präzise und Verschwommen, eine wichtige

Werkgruppe im Richter'schen Oeuvre. Gewiss, ebenso wie dieser malt Manfred Maria Rubrecht seine Landschaften statt unter freiem Himmel, sur le motif, vielmehr auf Basis mit der Kamera

erarbeiteter Vorlagen. Doch trennen ihn von dem berühmten Zeitgenossen geistig Welten. Rubrechts Hochschätzung der Schöpfung als vom Menschen malträtiertes Paradies, des Planeten Erde als eines

Orts, zu dem es keine Alternative gibt, der Natur, als deren Teil wir uns dringend wieder begreifen sollten, lässt sich kaum übereinbringen mit dem, was Richter 1986 äußerte zum Thema „Natur, die

in all ihren Formen stets gegen uns ist, weil sie nicht Sinn noch Gnade noch Mitgefühl kennt, weil sie nichts kennt, absolut geistlos, das totale Gegenteil von uns ist, absolut unmenschlich ist“.

Wichtiger noch in unserem Kontext: anders als Gerhard Richter ging es Rubrecht nie um die Problematisierung der Fotografie als des technischen Mediums, über dessen Erzeugnisse in unserer Epoche

vorrangig Wirklichkeit vermittelt wird. So hoch bei ihm der malerische Reiz der im Extremfall ihren Gegenstand hier in einkriechendes Schattengeschliere, dort in vibrierendes Lichtgeschiller

auflösenden Weichzeichnung sein mag – je länger man sich in diese Landschaften versenkt, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, es werde der Versuch unternommen, nochmals nach einer Sache zu

greifen, bevor sie sich entzieht. Bevor sie sich endgültig verabschiedet in die Erinnerung. Das Ergebnis: Bilder, die halbwegs schon Nachbilder sind. „Man muss sich beeilen, wenn man etwas sehen

will. Alles verschwindet“, lautet ein orakelhafter Ausspruch Cézannes; illustriert vielleicht von seinem Gemälde „Bahndurchstich“ (um 1870) als Beispiel von Landschaftszerstörung im Dienste des

Fortschritts.

Trotz Offenheit für die Impression des Moments, für sinnliche Werte, für schwärmerische Anflüge erliegt Manfred Maria Rubrecht nicht der Illusion einer Wiederverzauberung der Welt mit den Mitteln

der Kunst. Die Abwesenheit harter Konturen auf seinen Bildern sollte nicht hinwegtäuschen über das, was sich dahinter an harten und herben Besorgnissen auftut. Geht es doch, ob Landschaft,

Porträt oder Stilleben, um nichts Geringeres als die Entzweiung des Menschen mit der äußeren wie mit seiner eigenen, der inneren Natur. Ein Passus aus Rilkes 1.Duineser Elegie fällt ein: „Denn

das Schöne ist nichts/als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,/und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,/uns zu zerstören.“ Entzweiung, Entfremdung, Entschwindung –

einige Zeilen weiter im Gedicht folgt ein weniger häufig zitierter Passus: „[...] und die findigen Tiere merken es schon,/dass wir nicht sehr verlässlich zuhaus sind/in der gedeuteten Welt.“ Wenn

Rilke vor hundert und mehr Jahren von Tieren sprach, wird er mehr an den Menschenbegleiter Hund, das energiesprühende Pferd auf der Bergweide oder den Falken in der Freiheit des Himmels gedacht

haben als an die elenden Legehennen unserer profitoptimierten Massentierhaltung. „Findig“, weil mit ungebrochenem Instinkt begabt, kann letztlich nur die sich in freier Wildbahn, im unzerstörten

Lebensraum bewegende Kreatur sein. All das, wir wissen es, wird knapper und knapper. Wolf, Bär, Adler, Pavian – dem Körper des individuellen Tiers hat unser Künstler in jüngeren Jahren Tribut

gezollt im per se körperhaften Medium der Skulptur. Wobei der schlussendliche Bronzeguss das ganze Spektrum zwischen impressionistisch süffig-lockerer und expressionistisch zerklüfteter

Handschrift ausloten darf. Eines der raren Tiermotive in Rubrechts malerischer Produktion ist dagegen der Flughund aus dem gleichnamigen Diptychon (2015). Ein geisterhaft sich durchs Indigo der

Nacht schwingendes Wesen, zu flink und flüchtig offenbar, um sich mit viel stofflicher Präsenz der Leinwand einzuprägen. Eine vom Aussterben bedrohte Art? Das zumindest mag sich der Maler bei der

Motivwahl gedacht haben. Im nachhinein gewinnt das Bild etwas von Vorahnung: Fledermäuse, für die Bratpfanne bestimmt, stehen im strengen Verdacht, den Covid-19-Krankheitserreger über jenen Markt

in Wuhan in die Welt hinein gebracht zu haben.

Mag die Sehnsucht sich noch so hartnäckig halten – es gibt für uns kein „Zurück zur Natur“. (Darüber, für wie praktikabel Jean-Jacques Rousseau selber die Devise hielt, streiten Philosophen und

Wissenschaftler seit zweieinhalb Jahrhunderten.) Allenfalls denkbar ist eine neue Art von Balance, eingerichtet von einer Menschheit, die sich selbst Grenzen zu setzen lernt. Ein Rest Hoffnung

darauf mag beim, sagen wir getrost: enttäuschten Romantiker Rubrecht geblieben sein. Nun ist es bei Vertretern der Spezies Homo sapiens, wie fern auch ihre angestammte Heimat, wie exotisch auch

Aussehen und Sitten sein mögen, in jedem Fall heikel, von Naturmenschen zu reden. Menschliche Gesellschaftsordnung, beginnend mit Sprache, ist immer schon Kultur und nicht länger Natur! Dennoch

eignet dem Einfall etwas Versöhnliches, kategorische Differenzen Einebnendes, wenn Rubrecht den Porträts eines australischen Aborigine und eines Papua von Neuguinea das eines blassen, zweifellos

westlichen „Stadtmenschen 2“ (2017) zwischenschiebt. Wobei einfällt, dass, wundersam punktgenau zur Sache, der bereits erwähnte Gernot Böhme 1989 in einem Essay befand, es sei „der Stadtmensch,

genauer gesagt der städtische Intellektuelle, der in der Neuzeit definiert, was Natur ist“. Es schließt vermutlich die Definition von „Naturvölker“ ein. Was qualifiziert nun den Rubrecht'schen

Stadtmenschen für die, übrigens erst nachträglich zum Triptychon gemachte Gemälde-Reihung? Nein, nicht so sehr, dass dasselbe Modell auf einem früheren Bildnis als „Naturfreund“ (2016) geoutet

wurde. Vielmehr ist es die gleiche Augenhöhe, auf der es – in einem übertragenen, vom auf die Leinwand angelegten Zollstock unabhängigen Sinn – den so offenkundig Dunklen, Fremden, Anderen

begegnet. Bestünde das Aufgebot dieses Katalogbuchs ausschließlich aus solchen Porträts, es müsste „Mensch. Mensch. Mensch“ betitelt sein.

Unter den zahllosen Selbstporträts in wechselnder Extrem-Mimik, manchmal dazu mit wechselnden Hut-Requisiten, gibt es seit ein paar Wochen eines, wo Manfred Maria Rubrecht unmissverständlich

Verwilderungswünsche kundzutun scheint. Gauguin tauchte, um Europa abzuschütteln, ein ins, wie er hoffte, nicht nur geographisch antipodische Universum der Südsee. Rubrecht dagegen verlässt sein

Atelier nicht. Bleichling, der er sichtlich bleibt, mit dunkel verschatteten Augen, die eher auf Innenschau wirken, bestreicht er sich stattdessen die Wangen mit rostroten Streifen, schlingt

Ketten aus Kaurimuscheln und blauen Perlen um seinen Hals und krönt sich mit einem breit ausladenden Kopfputz aus allerlei Botanik und Federn, bizarr wie nur irgendwas, das sich einst Giuseppe

Arcimboldo für seine Komposit-Menschen einfallen ließ. Doch anders als der Phantastik-Meister aus der Übergangsepoche des Manierismus orientiert Rubrecht sich, mutatis mutandis, an einem realen

Vorbild: just jenem Mundiya Kepanga, Chief des im Hochland von Papua-Neuguinea lebenden, noch relativ urtümlichen, da erst Mitte des 20.Jahrhunderts entdeckten Volkes der Huli, dem

höchstpersönlich die dritte Station des oben beschriebenen Porträt-Triptychons gewidmet ist. Verständlich, dass unser in puncto Selbstmaskierung nicht unerfahrene Künstler sich hat faszinieren

lassen – es sind bunte Gefiederpracht und Tanz des Paradiesvogels, die von den Männern des Huli-Stammes anlässlich bestimmter Feste nachgeahmt werden. Den Anstoß gab die Fernseh-Dokumentation

„Geschwister der Bäume – Ein Häuptling ruft zur Besinnung“. Der abendfüllende Film (mittlerweile über YouTube abrufbar) begleitet Mundiya Kepanga auf einer Reise, die ihn, stets in Stammestracht,

vom tropischen Regenwald in die Metropolen der Welt führt, wo er als „Waldbotschafter“ auf sanfte, ja mystisch-poetische Weise gegen die Zerstörung seiner Heimat durch den rigorosen Kahlschlag

der Holz-Konzerne protestiert. Sein Aufruf zur Bewahrung ist zugleich universale Mahnung: „Mein Wald ist bedroht. Und wenn wir nichts dagegen tun, wird die ganze Menschheit sterben.“

Nehmen wir Manfred Maria Rubrechts Verwilderungswünsche weniger als verspäteten Bubentraum eines, der vor 50 und mehr Jahren viel Karl May gelesen hat, denn als Demonstration von eigener

Betroffenheit, von Solidarität, von „geistiger Verbundenheit“, wie er selber verrät. Sowie als Appell an den Betrachter, sich vorurteilslos auseinanderzusetzen mit dem Wilden außer- und innerhalb

seiner alltäglichen Lebenswelt, welches es anzuerkennen, zu schützen, respektvoll zu erforschen gilt, weil ohne ihre wilden Anteile Individuum wie Menschheit nur mutwillig beraubt, defizitär,

verkrüppelt zurückblieben. „Es ist umsonst, wenn wir von einer Wildnis träumen, die in der Ferne liegt. So etwas gibt es nicht. Der Sumpf in unserem Kopf und Bauch, die Urkraft der Natur ins uns,

das ist es, was uns diesen Traum eingibt“, spekulierte der amerikanische Dichter-Philosoph und proto-ökologische Denker Henry David Thoreau, der sich 1845 in Abkehr von der Industriegesellschaft

für zwei Jahre in eine Blockhütte in den Wäldern von Massachusetts zurückzog.

Natur und Umwelt, Landschaftsverbrauch und Artensterben, Wege zu verantwortungsvollem ökologischen und konservatorischen Handeln sind in den Medien Dauerthema, mit nach wie vor steigender

Frequenz. Begriffe, die jedem in den westlichen Gesellschaften aufwachsenden Kind geläufig sind. Doch immer noch gähnt zwischen Wissen und Tun eine ziemlich tiefe Kluft: „Mensch. Natur“. Darüber

macht Rubrecht sich keine Illusionen. In seiner Malerei drücken sich Sehnsüchte wie Sorgen aus, der beharrliche Versuch, etwas festzuhalten, das sich nicht festhalten lässt – aber eignet Kunst

nicht immer etwas Paradoxes? Ein trotziges Die-eigene-Stimme-Erheben gegen die dröhnende Übermacht der Verhältnisse? Rosen, einem Monster in den Rachen geworfen? Bleibt die Frage, wie das Wissen,

in Theorie wie Praxis, um diese Tatsache zurückwirkt auf den Künstler. Ein unbetiteltes Diptychon aus dem laufenden Jahr stellt zwei hochformatige Selbstbildnisse nebeneinander wie Phasen eines

fortlaufenden Vorgangs. Der formelle Wiedererkennungswert tendiert gegen Null. Statt eindeutiger Physiognomie sind es nur bestimmte Attribute, die Hinweise liefern, wer da dargestellt ist: ein

heller Atelierkittel, dessen Falten samt Schatten den Körper in geisterhaftem Zerstieben heraufbeschwören, dazu wild im Raum schwirrende, just vorm Gesicht sich ballende Flecken Weiß, Orange,

Oliv, Braun, Blau, Schwarz. Nicht zu vergessen der Pinsel. Auf der ersten Leinwand schwingt ihn des Malers Rechte wie zu wütender Abwehr, als seien die aus „insektenfrei“ vertriebenen Stech- und

Brumm- und Flatterwesen zurückgekehrt in Gestalt der kunterbunten Farbflecken. Ein nutzloser Verscheuchungsversuch. Alles verzweifelte Rasen hat auf der zweiten Leinwand nur dazu geführt, dass

der Maler heillos verknotet wirkt in sich selber. Das Ganze getragen von einem schmalen schwarzen Balken wie von einem Kondolenz-Briefumschlag. Was nicht heißt, dass der Künstler sich geschlagen

gäbe in seinem paradoxen Kampf. Wo für sentimentales Selbstmitleid kein Platz ist. Wohl aber für die rigorose (Selbst-)Ironie, mit der Manfred Maria Rubrecht, in einer Art Vorwärtsverteidigung,

seit je seine Themen angeht.

© Dr. Roland Held, Darmstadt, im Januar 2021

Mehr zu Roland Held im Interview-Format

gefördert durch: